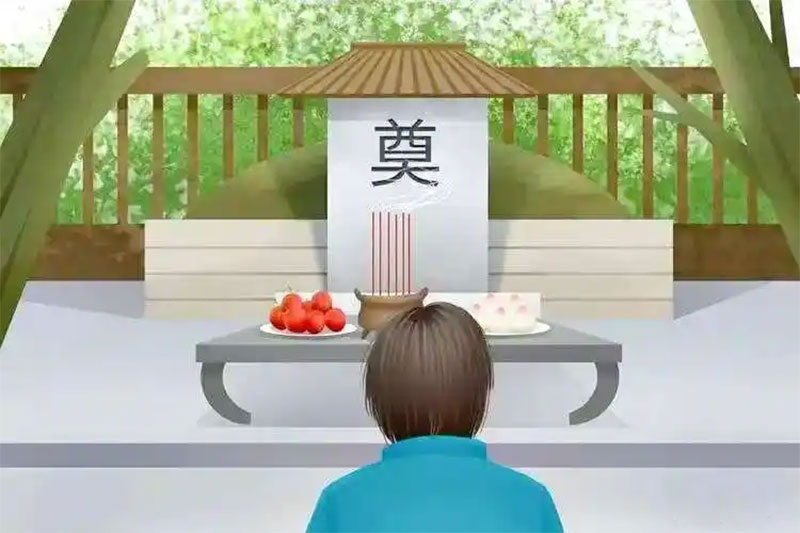

“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂 。”清明,作为我国传统节日,承载着后人对先人的追思与缅怀。而2025年的清明,因“双春闰月”的特殊历法现象,让“清明遇双春,五人不上坟”的说法在坊间流传开来,引发诸多讨论。

2025年是罕见的双春年,两个立春节气分别在农历正月初六(2025年2月3日)和腊月十七(2026年2月3日) ,同时还增设了闰六月。传统观念里,双春象征生机与好事成双,但也被认为气场多变;闰月则因农历与公历的时差调节,引发“闰月不祥”的民间联想。当这些与清明相遇,便有了特定人群不宜上坟的讲究。

所谓“五人不上坟”,其一指女婿。在传统宗亲观念中,女婿被视为外人,过去有“女婿上坟家中无人”的说法,认为只有家族无男丁时女婿才会代替上坟。其二是体弱之人。清明时寒意尚在,且今年清明节为癸卯日,古人觉得体弱之人阳气弱,易受阴寒之气侵扰。其三是孕妇,户外祭扫路况复杂,孕妇身体负担重,情绪也易受影响,无论是从安全还是传统风水观念上,都认为孕妇应避免前往。其四是儿童,儿童阳气未充盈,祭祀之地阴气盛,且祭扫处通常偏远,道路状况复杂,儿童易发生意外。其五是腿脚不利索的老人,荒郊野岭道路难行,老人行走时容易摔倒受伤。

从传统习俗角度来看,这些讲究是先辈们流传下来的文化符号,反映了特定历史时期人们的信仰与生活智慧。但从现代科学视角理性分析,这些说法多缺乏科学依据。比如体弱之人,只要做好保暖、避免劳累,完全可以选择合适方式参与祭扫;孕妇只要避开危险路段,做好防护,也并非绝对不能前往;儿童和老人只要有家人妥善照料,也能在清明表达对先人的敬意。

清明节的核心内涵是传承孝道、缅怀先人,这一精神不应被一些缺乏科学依据的说法所束缚。在尊重传统习俗的同时,我们更应从人文关怀和实际情况出发,让清明祭扫回归情感本质,让思念与敬意跨越阴阳,代代相传 。